Schimmel erkennen, entfernen und vermeiden

Ist es in einem Raum zu feucht, kann es schnell zu Schimmelbildung kommen. Wie du Schimmel erkennen kannst, wie du einen vorhandenen Schimmelbefall bekämpfst und wie du die Bildung von Schimmel von vornherein bestmöglich vermeidest, erfährst du in diesem Ratgeber. Auf die Sporen, fertig, los!

Schimmelbefall erkennen

Schimmel lässt sich für gewöhnlich an verschiedenen Faktoren erkennen. Je nach Örtlichkeit des vermuteten Schimmelbefalls kannst du an sichtbaren Anzeichen oder starker Geruchsbildung den Schimmel feststellen. Auch gesundheitliche Probleme wie Husten, Asthma und andere Atemwegsprobleme können die Folge von Schimmelsporen sein. Regelmäßiges Möbelrücken und technische Hilfsmittel können dich bei der Schimmelsuche unterstützen.

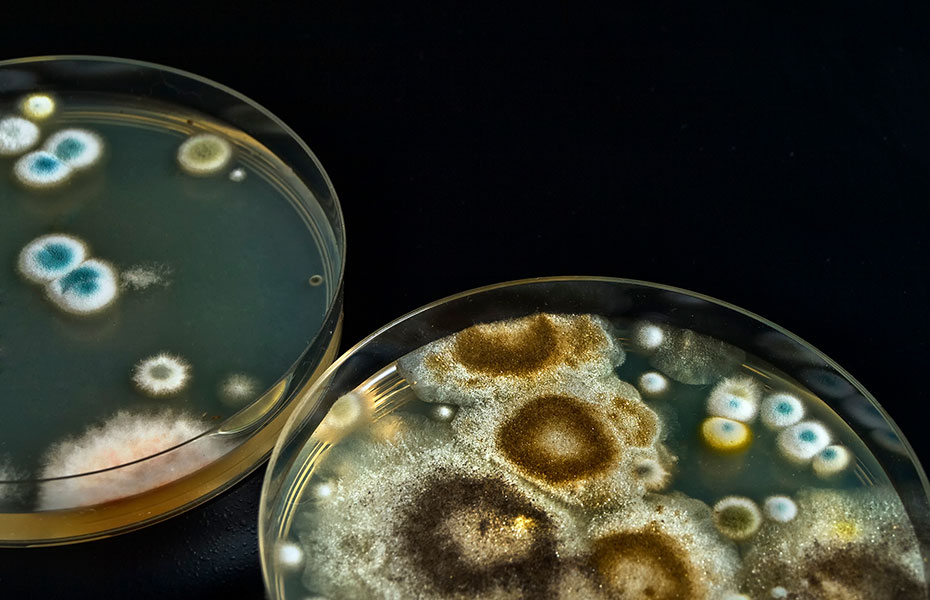

Was ist Schimmel?

Grundsätzlich ist Schimmel ein natürlicher Pilz, der in der Umwelt überall vorkommt – zum Beispiel im Boden oder in der Luft. Allerdings gibt es nicht „den einen Schimmel“, denn es gibt unzählige Vertreter von Schimmelpilzen. Viele sind völlig ungefährlich, andere können gesundheitliche Probleme bei Menschen und Tieren verursachen. Problematisch sind die sichtbaren Schimmelflächen und -geflechte, die bei Berührung oder Verzehr giftig sein können. Gefährlich sind außerdem die mikroskopisch kleinen Pilzsporen, die sich unsichtbar in der Luft verteilen und dann eingeatmet werden können. Draußen ist Schimmel aufgrund der starken Luftdurchmischung nur in Ausnahmefällen gefährlich, problematisch kann Schimmel allerdings sein, wenn er in Innenräumen und insbesondere in Wohnbereichen wächst.

Schimmel kann zu Gesundheitsproblemen führen

Schimmel bzw. Schimmelsporen können krank machen. Menschen, die sich oft oder über einen längeren Zeitraum in einem schimmelbefallenen Raum aufhalten, leiden häufig unter verschiedensten Gesundheitsproblemen. Darunter:

- Atemprobleme, Husten, Asthma, Kurzatmigkeit

- Plötzlich auftretende Allergien

- Häufiges Niesen, laufende Nase, tränende Augen

- Hautausschläge oder Juckreiz

- Starke und/oder häufige Kopfschmerzen

- Übelkeit und Schwindel

- Vermehrte Müdigkeit und Abgeschlagenheit

Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen. Denke auch an Haustiere wie Katzen, Hunde und Co., denn sie können genau wie Menschen von Schimmelsporen krank werden.

Wie entsteht Schimmel?

Schimmel kann an vielen Orten entstehen. Sehr gerne wachsen die Schimmelpilze zum Beispiel auf Holz, Papier, Karton und Kunststoffen. Auch Baustoffe wie Zement, Beton, Lacke oder Silikone werden sehr gerne besiedelt. Damit Schimmel entstehen kann, müssen drei Umweltbedingungen erfüllt sein.

(1) Schimmel liebt (hohe) Feuchtigkeit

Wenn die relative Luftfeuchtigkeit (RH) bei mehr als 70 % liegt, kann Schimmel prächtig gedeihen. Bestes Schimmelwohlfühlklima gibt’s bei 80–85 % RH, bis zu 100 % gefallen dem Schimmel aber auch. Bei starker Trockenheit kann Schimmel nicht oder nur sehr schwer wachsen.

(2) Schimmel mag es lieber kühl

Schimmel kann zwar auch bei höheren Temperaturen (bis ca. 60 °C) überleben, die ideale Wachstumstemperatur für Schimmelpilze liegt jedoch zwischen 0 °C und 16 °C. Insbesondere im Winter sollte die Raumtemperatur darum dauerhaft nicht unter 17 °C fallen.

(3) Schimmel benötigt Nahrung

Damit Schimmel wachsen kann, benötigt er Nährstoffe, von denen sich der Pilz ernähren kann. Diese liefern z. B.

- Zellulose, z. B. in Holz, Papier, Karton, Tapeten etc.

- Calcium, z. B. in gipshaltigen Materialien

- Organische Verbindungen wie Tapetenkleister

- Stärke, z. B. in Brot, Kartoffeln, Nudeln, Bananen etc.

- Zucker, z. B. in Obst, Süßigkeiten u. a.

- Proteine und Fette, z. B. in Käse, Milchprodukten u. v. m.

Hinweis: Selbst etwas Staub an der Wand kann Schimmel als Nahrungsquelle ausreichen, denn Staub bindet mitunter organische Stoffe.

Wo schimmelt es bevorzugt?

Häufig tritt Schimmel in Kellerräumen auf, denn dort herrschen meist kühle Temperaturen unter 15 Grad Celsius vor. Auch Feuchtigkeit kann im Keller schnell auftreten. Auch betroffen sind oft Abstellkammern, Wirtschaftsräume oder unbeheizte Schlafzimmer. Gefährlich ist die „Wanderung“ von wärmerer Luft in diese Räumlichkeiten durch offene Türen. Denn die warme Luft transportiert größere Mengen Feuchtigkeit als die kühle Luft. Dadurch kann sich Kondenswasser an Wänden, Decken und Interieur absetzen, was das Schimmelwachstum stark begünstigt.

Kondensation der Luftfeuchte im Bereich von „kalten“ Wänden, die beispielsweise durch Wärmebrücken oder bei unzureichender Wärmedämmung sowie durch unsachgemäßes Heizen entstehen.

Sichtbare Verfärbungen

Schimmel zeigt sich meist als schwarze, grüne, braune, rote, gelbe oder weiße Flecken auf Wänden, Decken, in Silikonfugen, an Möbeln und auf anderen Oberflächen. Auch farbige Sprenkeln und Punkte können Schimmel sein. Gelbliche oder bräunliche Verfärbungen, die sich im Laufe der Zeit dunkler verfärben, können auf Schimmel hindeuten. Schimmel kann dazu führen, dass Tapeten oder Wandfarben sich ablösen oder wellen. Auch abbröckelnder Putz kann vorkommen.

Wahrnehmbare Gerüche

Schimmelpilze verströmen oft einen charakteristischen, erdigen oder muffigen Geruch. Von leichten Gerüchen bis zu starkem Gestank ist alles möglich. Auch wenn du den Schimmel nicht sehen kannst, kann dir dieser Geruch einen Hinweis auf ein Problem geben. Vor allem bei Schimmel, der hinter Tapeten, hinter Möbeln oder unter dem Teppichboden sitzt, kann dir deine Nase oft den ersten Hinweis auf Schimmel in der Wohnung geben.

Versteckter Schimmel

Oft bildet sich Schimmel in Ecken oder hinter Möbelstücken, die zu dicht an kühlen Außenwänden stehen. Regelmäßiges Wegrücken der Möbel und Begutachten solcher Bereiche kann also sinnvoll sein. In manchen Fällen breitet sich der Schimmel hinter Wandverkleidungen, Fliesen oder unter Bodenbelägen wie Teppich aus. Spätestens, wenn du einen modrigen Geruch wahrnimmst, wird es Zeit, die Möbel etwas von der Wand wegzurücken und dahinter zu schauen.

Technische Hilfsmittel

Es gibt spezielle Test-Sets, mit denen Schimmelsporen in der Luft nachgewiesen werden können. Thermo-Hygrometer messen die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Raum und geben so Aufschluss darüber, ob ideale Bedingungen für Schimmelbildung vorliegen. Um Schimmelbildung vorzubeugen, wenn zu hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen vorhanden ist, kannst du einen/mehrere Luftentfeuchter anschaffen, um die Luftfeuchtigkeit in einem passenden Rahmen zu halten. Ist (viel) Wasser oder Feuchtigkeit in Haus oder Wohnung, zum Beispiel durch einen Wasserrohrbruch, eine kaputte Waschmaschine, ein defektes Dach etc., sind u. U. Bautrockner und große Lüftungsanlagen für eine gründliche Trockenlegung notwendig.

Schimmelbefall entfernen

Ist der Schimmel erst mal im Haus, wird es schwierig ihn wieder loszuwerden. Je größer der Befall, desto aufwendiger und umfassender fallen die Bekämpfungsmaßnahmen gegen den unerwünschten Mitbewohner aus. Zuerst solltest du die Ursachen für den Schimmelbefall beseitigen, dann die befallenen Oberflächen mit dem – abhängig vom Material – passenden Mittel behandeln. Gut funktioniert die Beseitigung von Schimmel mit speziellen Schimmelentfernern.

Entsorge befallene Gegenstände, die sich nicht mehr reinigen lassen vollständig. Ist der Schimmelbefall sehr großflächig oder befindet er sich (auch) in Gebäudestrukturen wie Wänden, Dämmung, Leitungen etc., solltest du dir auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen.

Ursachen für Schimmelbildung beheben

Der erste Schritt zur Schimmelbekämpfung ist es, die Feuchtigkeitsquelle zu identifizieren und zu beheben. Die Luftfeuchtigkeit sollte in Wohnräumen idealerweise unter 60 % liegen, siehe Tabelle weiter unten. Dies kann durch regelmäßiges Lüften und/oder die Nutzung eines Luftentfeuchters erreicht werden.

Faktoren, die potenziell zu Schimmelbildung führen können:

- Wassereintritt aufgrund defekter Dachrinnen, Abläufe oder Dächer

- Durch Löcher oder Risse im Mauerwerk einsickerndes Wasser

- Grundwassereintritt durch defekte oder unzureichende Gebäudedrainage

- Bei Neubau oder Sanierungsarbeiten Gebäude nicht vollständig getrocknet

- Wasserschäden, Hochwasser, Überschwemmungen, Rohrbrüche

- Ungenügender Luftaustausch durch zu seltenes oder zu kurzes Lüften

- Nicht ausreichende, minderwertige oder defekte Gebäudedämmung

- Falsches Heizen und zu starke Auskühlung der Räumlichkeiten

Wichtig: Halte die Türen des von Schimmel befallenen Raums möglichst geschlossen, um eine Verbreitung der Schimmelsporen in andere Räume zu verhindern.

Oberflächen reinigen

Denke daran, dass Antischimmelmittel sehr aggressiv sein können und oft chlorhaltig sind. Textilien, Polster, Teppiche etc. können bei Kontakt mit Schimmelentfernungsmitteln bzw. Chlor ausbleichen oder farbliche Veränderungen erfahren.

Hinweis: Beim Entfernen von Schimmel solltest du unbedingt Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutzmaske (nach FFP3 Standard) tragen. Noch besser ist ein Einmal-Overall, den du anschließend entsorgen kannst. Außerdem solltest du vor dem Anwenden von Reinigern an unauffälliger Stelle die Materialverträglichkeit prüfen.

Die Art der Reinigung hängt von der Beschaffenheit und dem Material der Oberfläche ab, auf der sich der Schimmel breit gemacht hat. Bei starkem Schimmelbefall lassen sich Gegenstände häufig nicht mehr retten und sollten direkt als Sondermüll entsorgt werden. Nachfolgend einige Reinigungsempfehlungen gängiger Materialien bei leichtem Schimmelbefall.

Hausmittel für die Schimmelentfernung

Chlorbleiche: Für stark betroffene, nicht-poröse Oberflächen kann Chlorbleiche effektiv sein. Dabei sollte aber gut gelüftet werden, da die Dämpfe gesundheitsschädlich sein können.

Alkohol: Isopropylalkohol (70 %) ist ebenfalls ein wirksames Mittel, besonders für kleinere Schimmelstellen. Alkohol verflüchtigt sich schnell und hinterlässt keine zusätzliche Feuchtigkeit.

Wasserstoffperoxid (3 %): Das Mittel Wasserstoffperoxid ist in der Apotheke erhältlich. Es tötet Schimmel ab und entfernt gleichzeitig Flecken. Es eignet sich für viele Oberflächen, auch für poröse Materialien.

Hinweis: Bei tiefergehendem Schimmelbefall nicht empfehlenswert ist die Verwendung von Essig, weil dieser lediglich den sichtbaren Schimmel an der Oberfläche entfernt. Tieferliegende Schimmelsporen bleiben vom Essig meist verschont, wodurch die Weiterverbreitung begünstigt wird.

Stark befallene Gegenstände

Stärker befallene Gegenstände und Materialien solltest du vollständig entfernen. Darunter vor allem Teppiche, Tapeten oder Gipskartonplatten, aber auch Möbelstücke, Kleidung, Decken und andere Dinge, die nicht mehr vollständig vom Schimmel zu befreien sind. Achte beim Wegwerfen der Abfälle auf eine luftdichte Verpackung, damit sich die Schimmelsporen nicht weiterverbreiten können. In vielen Gemeinden gilt von Schimmel befallenes Material als Sondermüll.

Großflächiger Schimmelbefall

Wenn der Schimmelbefall größer als etwa 0,5 m² ist, oder wenn der Schimmel (tief) in Wänden, Decken, Bausubstanz und Gebäudestrukturen sitzt, solltest du ein auf die Schimmelbeseitigung spezialisiertes Fachunternehmen hinzuziehen. Denn tiefgreifende Schimmelbefälle erfordern den Einsatz besonderer Technik wie HEPA-Filter und starker Bautrockner. Außerdem müssen unter Umständen bauliche Maßnahmen in größerem Stil vorgenommen werden, wie beispielsweise die Entfernung von Wandbestandteilen, Dämmungsmaterialien oder Bodenbelägen.

Den Schimmel dauerhaft aushungern

Schimmel kann sich tief in Baumaterialien, Wände und Decken einnisten. Selbst, wenn du ihm die Feuchtigkeit nimmst, kann er lange Zeit überleben. Denn der Schimmel geht bei Feuchtigkeitsmangel zunächst in eine Art Schlafmodus über und wartet auf Wassernachschub. Wenn wieder Feuchtigkeit vorhanden ist, wird der Schimmel wieder aktiv. Darum ist es wichtig, Schimmel tiefgehend zu beseitigen, befallenes Material großzügig zu entfernen und dauerhaft für Trockenheit und niedrige Luftfeuchtigkeit zu sorgen.

Schimmelbildung vermeiden

Damit es gar nicht erst zu einem Schimmelbefall in deinem Zuhause kommt, solltest du regelmäßig lüften, vor allem in Räumen, in denen viel Feuchtigkeit anfällt, wie insbesondere Küche und Bad. Beim Heizen solltest du darauf achten, dass Räume und Wände nicht auskühlen. Weiterhin wichtig ist die regelmäßige Kontrolle und, nach Möglichkeit, die Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit in den Zimmern. Sinnvoll ist es außerdem, wenn die Möbel nicht zu nah an kühlen Außenwänden platziert werden. Bereits bei Baumaßnahmen kannst du potenzielle Schimmelgefahren im Hinterkopf haben. Auch die regelmäßige Wartung von technischen Anlagen wie Heizung, Lüftung, Klimaanlage sowie die Reparatur von Dichtungen und die Säuberung von Abläufen und Dachrinnen kann das Schimmelrisiko verringern.

Feuchtigkeit regulieren

Damit Schimmel keine Chance hat, solltest du versuchen, die relative Luftfeuchtigkeit besonders in den Wohnräumen unterhalb von 60 % zu halten. Einige Maßnahmen gegen hohe relative Luftfeuchtigkeit sind:

- Luftfeuchtigkeit messen: Prüfe regelmäßig oder überwache dauerhaft mit einem Hygrometer die Luftfeuchtigkeit in deinen Räumen.

- Luftentfeuchter nutzen: Setze in besonders feuchten Räumen einen Luftentfeuchter ein, um die Feuchtigkeit effektiv zu reduzieren.

- Keine Wäsche in der Wohnung trocknen: Wäsche gibt viel Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Ist kein Trockenraum oder Außenbereich verfügbar: regelmäßig stoßlüften!

- Kondenswasser abwischen: Wische Fenster oder andere kühle Oberflächen, an denen sich Kondenswasser bildet, regelmäßig mit einem Fensterleder oder Mikrofasertuch trocken.

- Nach dem Baden oder Duschen: Befreie Fliesen, Fugen, Wanne/Dusche mit einem trockenen Tuch bestmöglich von Wasser und Feuchtigkeit.

- Türen schließen: Um zu verhindern, dass feuchte Luft aus Badezimmer oder Küche in kühlere Räume gelangt, schließe die Türen dieser Räume nach der Nutzung, bis sie gelüftet wurden.

Richtiges Lüften

Lüften ist sehr wichtig, um die verbrauchte Luft gegen frische Luft zu tauschen und die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Bei niedrigen Außentemperaturen solltest du die Fenster allerdings nicht durchgehend auf Kippstellung oder gar komplett geöffnet lassen, da sonst sehr viel Wärme nach draußen entweicht. Besser ist es, wenn du vier bis fünf Mal pro Tag die Fenster für mehrere Minuten weit öffnest.

- Stoßlüften: Mehrmals täglich im Winter für ca. 3–5 min, im Sommer für ca. 10–15 Minuten alle Fenster weit öffnen. Stoßlüften sorgt für einen schnellen Luftaustausch und entfernt überschüssige Feuchtigkeit.

- Querlüften: Falls möglich, Fenster auf gegenüberliegenden Seiten des Raumes öffnen, um einen Luftzug zu erzeugen. Dadurch wird der Luftaustausch noch effektiver.

- Feuchträume: Räume wie Badezimmer und Küche, in denen viel Feuchtigkeit entsteht, sollten direkt nach dem Duschen/Baden bzw. Kochen gründlich gelüftet werden.

- Kellerräume: Keller sind für gewöhnlich ganzjährig ähnlich temperiert. Gelüftet werden sollte nur, wenn die Außentemperatur unter der Innenraumtemperatur liegt. Das ist i. d. R. im Winter (von Oktober bis März) der Fall. Sonst besteht die Gefahr von Kondenswasserbildung.

Hinweis: Eine Person gibt pro Tag etwa einen halben Liter Wasser über die Atemluft an die Umgebungsluft ab, dadurch steigt die relative Luftfeuchtigkeit an.

Möbel richtig platzieren

Schon beim Einräumen deiner Zimmer kannst du Schimmelrisiken minimieren. Oft passen Möbelstücke wie große Schränke, Kommoden oder Sofas nur an wenigen Stellen in dein Zuhause. Allerdings solltest du bei der Aufstellung möglichst folgende Punkte beachten.

- Abstand zur Wand: Möbel sollten nicht direkt an Außenwänden stehen, da sich dort oft Feuchtigkeit ansammelt. Ein Abstand von mindestens 5–10 cm erlaubt eine bessere Luftzirkulation hinter Schränken und Sofas.

- Vermeidung von Stauhitze: In schlecht belüfteten Ecken hinter großen Möbeln kann sich Wärme und Feuchtigkeit stauen, was die Schimmelbildung begünstigt.

Bauliche Maßnahmen und Wartungen

Wenn es darum geht, baulich etwas zu verändern oder eine Wartung am Gebäude vorzunehmen, denke auch bei diesen Arbeiten direkt an potenzielle Schimmelrisiken und versuche diese bestmöglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden.

- Nach Neubauten oder Renovierungen: Besonders in Neubauten oder nach einer Renovierung ist es wichtig, auf eine ausreichende Belüftung zu achten. Frische Materialien geben oft noch Feuchtigkeit ab, die dann im Raum verbleibt.

- Baumaterialien trocken halten: Bereits während der Bauphase sollte darauf geachtet werden, dass Baumaterialien nicht durch Nässe beschädigt oder durchfeuchtet werden, da sich hier schnell Schimmel bilden kann.

- Isolierung verbessern: Eine unzureichende Dämmung von Außenwänden, Fenstern oder Dachbereichen kann Wärmeverluste verursachen, die zur Bildung von Kondenswasser führen. Eine bessere Isolierung oder Sanierung der Wärmebrücken kann helfen, das Risiko zu verringern.

- Schimmelresistente Materialien verwenden: In besonders feuchtigkeitsanfälligen Räumen wie Bädern oder Küchen kannst du Feuchtraumfarben oder Anti-Schimmelfarben verwenden, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen.